Der Mensch ist ein soziales Wesen und steht in Kommunikation und Interaktion mit dem Umfeld. Dieser Tatsache wird im systemischen Therapieansatz entsprochen. Gegenstand des therapeutischen Prozesses ist der Mensch im sozialen Kontext, in dem er agiert und reagiert.

Durch das Herausarbeiten von Ursachen-Wirkungs-Zusammenhängen können Dynamiken sichtbar gemacht werden und neue Lösungsstrategien entwickelt werden.

Abhängig von Anliegen und Therapieziel werden beeinflussende gegenwärtige soziale Situationen oder beeinflussende Strukturen aus der Vergangenheit betrachtet. Förderliche Prägungen und Erfahrungen können als wertvolle Ressourcen ins Bewusstsein geholt werden. Aber auch eher unbekömmliche Erfahrungen, die bis ins Heute ihre Spuren hinterlassen haben, können sich zeigen. Es wird möglich, unbewusste Verhaltensmuster zu erklären und zu verstehen. Hilfreiche neue Strukturen und Handlungsalternativen verhelfen zu einer neuen und wohltuenden Lebensgestaltung. Aus diesem tiefen Verständnis heraus kann Veränderung stattfinden.

So finden sich ein Vielzahl prägender sozialer Systeme in unserer Vergangenheit und Gegenwart, in denen wir unterschiedlichste Rollen ausfüllten und dies womöglich immer noch tun.

Der Mensch ist eins.

Was wäre unser Körper ohne unsere Seele oder ohne unseren Geist?

Was wäre unser Geist oder unsere Seele ohne unseren Körper?

Körper, Seele und Geist sind untrennbar miteinander verbunden.

Im systemischen Therapieansatz wird dieser Abhängigkeit Rechnung getragen, indem die gegenseitigen Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge sowohl körperlicher, als auch psychischer oder geistiger Beschwerden in Beziehung zueinander gesetzt und dadurch be- und verarbeitet werden können.

Seelische Belastungen führen zu körperlichen Beschwerden

Sichtbar wird dieser Zusammenhang beispielsweise bei psychosomatischen Beschwerden. Hier treten körperliche Symptome in Erscheinung, die medizinisch nicht oder nicht hinreichend erklärt werden können, jedoch in Zusammenhang mit emotionalen Konflikten oder psychosozialen Schwierigkeiten stehen. Beispiele wären hierfür Verspannungen, Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Kälte-/Wärmeempfindungen, Taubheitsgefühle u.v.m. Von einigen medizinisch diagnostizierbaren körperlichen Krankheiten wie Asthma, Ekzemen oder Magengeschwüren geht man heute davon aus, dass seelische Faktoren eine wesentliche Rolle bei der Ausbildung der Erkrankungen spielen.

Körperliche Belastungen führen zu seelischen Beschwerden

Andersherum können körperliche Krankheiten oder Belastungen der Auslöser für seelische Beschwerden sein. Zum Beispiel können chronische Schmerzen zu depressiven Verstimmungen führen. Auch in Verbindung mit Demenz, Suchtproblemen finden sich häufig emotionale Probleme wie Depressivität oder Schlafstörungen. Intoxikationen durch Alkohol, Drogen oder Medikamente bedingen nicht nur körperliche, sondern oft auch seelische Störungen.

Oft nicht bekannt kann auch umgelernte (Links-) Händigkeit Folgen für die geistige und emotionale Entwicklung bis hinein ins Erwachsenenalter haben.

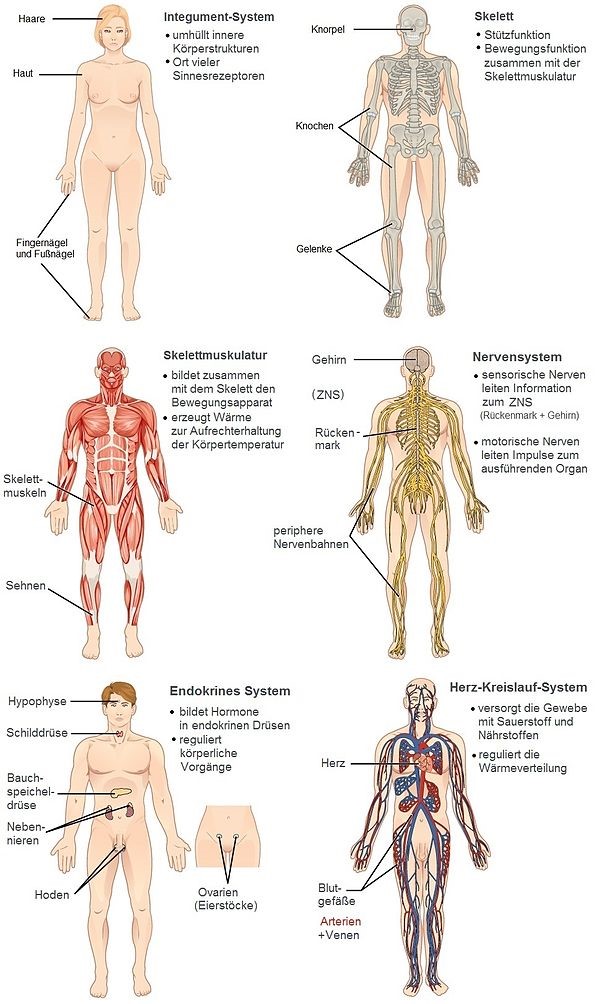

Unser Körper verfügt über die unterschiedlichsten Körperfunktionen, die fein aufeinander abgestimmt sind, sich gegenseitig beeinflussen und voneinander abhängig sind. Neben zwölf Organsystemen (z.B. Nerven-, Herz-Kreislauf-, Verdauungs-, Atmungs-, Urogenitalsystem) verfügt der Mensch über ein Bewegungssystem mit Skelett und Skelettmuskulatur. Diese Teilsysteme arbeiten zusammen und reagieren auf innere und äußere Einflüsse.

Beispiele körperlicher Systeme

Nehmen wir folgende Stresssituation "Ich habe Angst vor dem Hund, der auf mich zukommt": Alle inneren Systeme passen ihre Aktivität in Sekundenschnelle an die Situation an. Adrenalin wird ausgeschüttet, das Herz schlägt schneller, die Atmung wird flach, die Muskel spannen sich an oder beginnen zu zittern, die Hände zu schwitzen usw. Der Körper macht sich bereit zu fliehen oder zu kämpfen, um der Situation zu entkommen. Nun gelingt es, durch Ausweichen (Flucht) die Gefahr abzuwenden oder sie hat sich als falscher Alarm herausgestellt. Die angstbesetzte Situation ist vorüber. Der Organismus kann sich beruhigen und die Körperfunktionen normalisieren sich, die Stresshormone werden wieder abgebaut. Diese Körperreaktionen sind für das Überleben notwendig.

Problematisch kann es jedoch in Dauerstresssituationen werden, wenn der Organismus sich nicht mehr beruhigen kann und das Vegetativum in einer Daueranspannung bleibt (vgl. posttraumatischen Belastungsstörung oder Burnout).

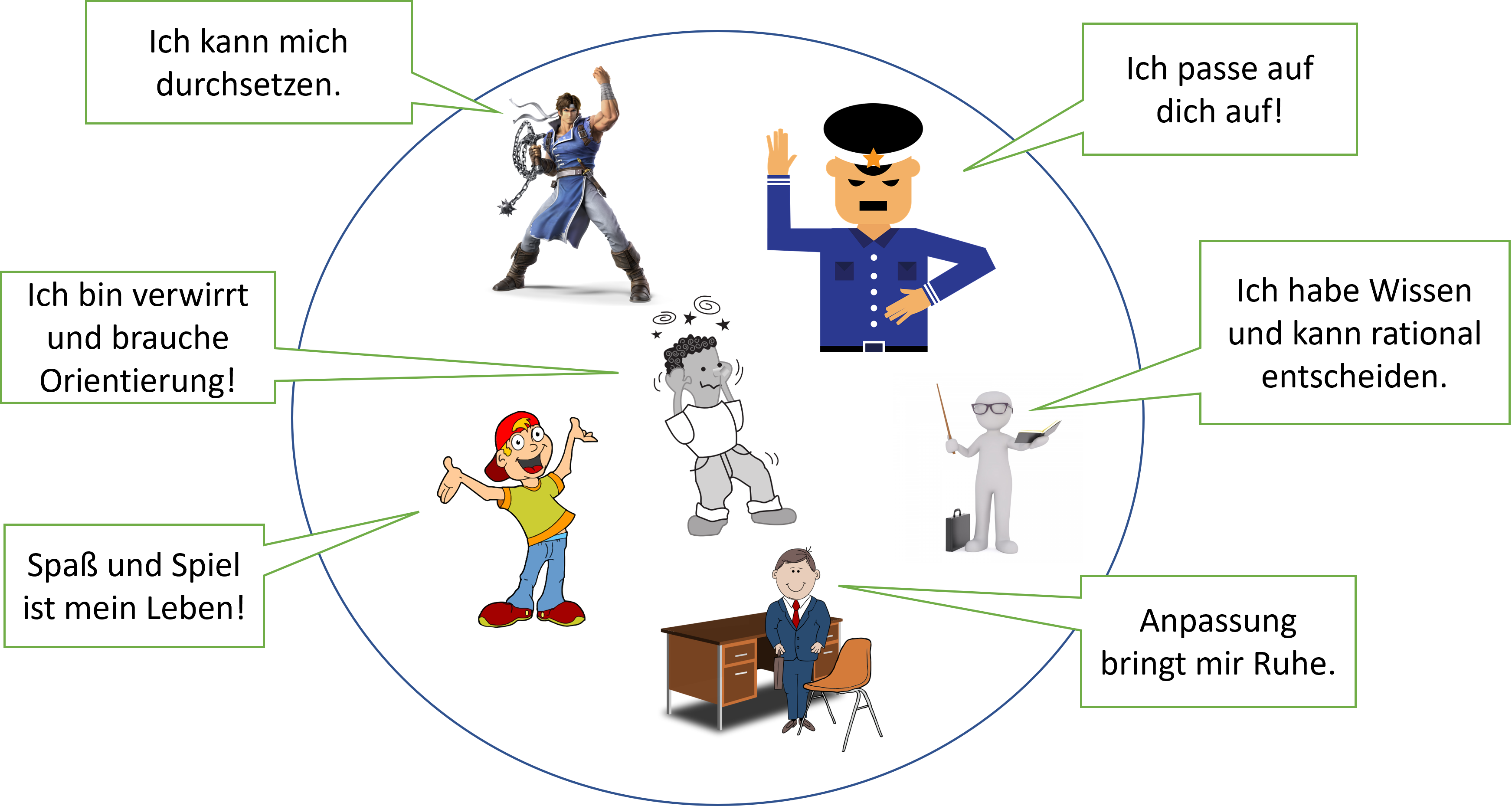

Unter inneren Anteilen verstehen wir Seelenanteile, die sich aus Prägungen, Bedürfnissen und Ressourcen entwickelt haben. Indem wir sie personifizieren, werden sie besser begreiflich gemacht. Ein differenzierteres Bild unseres Seelenlebens ist möglich. So sprechen wir beispielsweise von dem "inneren Kind", dem "Richter", dem "Wächter", dem "Weisen", dem "inneren Antreiber", dem "Saboteur", dem "Narren", dem "Magier" oder dem "Krieger" (immer w/m/d).

Bei Entscheidungen, die uns schwer fallen, machen sich die inneren Anteile bemerkbar. Die unterschiedlichen inneren Standpunkte repräsentieren Bedürfnisse, die nach Befriedigung suchen. Nicht selten widersprechen sich diese. In der Arbeit mit dem "Inneren Team" nach Schulz von Thun werden so nicht nur das Für und Wider herausgearbeitet. Meist ergeben sich in solchen Arbeiten zwischen sechs und zehn innerer Anteile.

Auch wenn wir bestimmte Verhaltensmuster leben, die uns in unserer Lebensführung behindern oder schädlich sind, lohnt es sich, die inneren Anteile näher zu beleuchten und herauszufinden, welche (unbefriedigte) Bedürfnisse sich dabei zeigen oder in Konkurrenz zueinander stehen.

Beispiel: Aufstellung des inneren Teams bei einer Entscheidungsarbeit: neue Arbeitsstelle

Made with Mobirise